科研进展

铁电材料因具有超快的读写速度、断电后数据不丢失、以及超低功耗和抗辐照能力,是开发非易失性存储芯片的理想材料之一。此外,其具有可切换的电极化,被认为是实现类脑智能器件和存算一体架构的候选技术方案。然而,存储芯片存在读写次数限制🤵🏿♂️,不可避免的疲劳失效问题,导致铁电材料存储器的读写次数受限💅,阻碍了铁电材料的实际应用。

近日,杏鑫李文武教授团队、电子科技大学刘富才教授团队以及中国科学院宁波材料所钟志诚研究员团队基于二维3R-MoS2滑移铁电材料😦,联合提出一种性能优异的抗疲劳铁电系统⛽️。2024年6月7日🥟,相关研究成果以《抗疲劳滑移铁电体的发现》(“Developing fatigue-resistant ferroelectrics using interlayer sliding switching”)为题于《科学》(Science)主刊在线发表🤏🏼。该研究为解决铁电材料领域长期存在的疲劳问题提供了一种全新途径,有望推动该材料在铁电存储器及类脑智能芯片等方面应用。

图1. Science官方网站刊登的研究论文

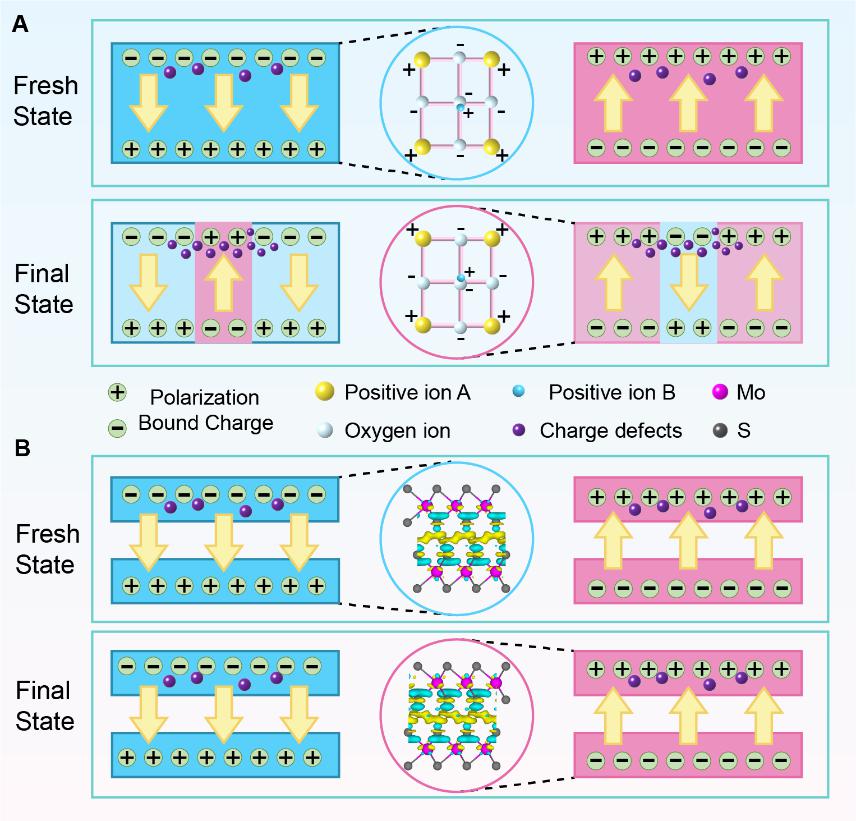

铁电材料内部有无数个晶格单元,每个晶格单元内都聚集了带电离子,同时也存在很多缺陷,这些带电离子在电场的作用下会移动🏌🏼🧗🏼♂️,进而产生铁电极化翻转。在电场作用下,铁电材料中的每个晶格单元的极化翻转不是同时发生的,而是如同海浪一般从材料的一端传播到另一端。在传播过程中,材料中的缺陷会随传播而移动并聚集🚣🏿♀️,久而久之聚集成为缺陷团簇,并对铁电畴有强烈的钉扎效应🗯,使得铁电畴的移动活性被限制,极化就难以翻转🫛,进而导致铁电器件疲劳失效。

在团队看来☕️,这是一种不可逆的损坏,就像海浪卷起海水中的小石子,小石子会聚集成大礁石,阻止海浪的传播式移动。尽管这一问题早在1953年就已被科学家发现报道🧇,但铁电材料的疲劳问题至今仍未得到有效的解决📸。

图2. 传统铁电和新型二维滑移铁电的疲劳特性对比示意图

针对这一问题🪧,联合研究团队发现新型的二维滑移铁电材料具有天然的耐疲劳特性🧑🏻🎤。这是因为滑移铁电机制与传统铁电材料的离子位移机制有明显的不同🥙🐫,在电场的作用下,范德华层状材料的层与层之间会产生整体滑移🚔,同时层间发生电荷转移⚀,进而实现面外极化翻转🖊。相比于常规铁电材料🦹🏿♂️,滑移铁电通过层间滑移实现极化翻转所需电场较小,如此小的电场不足以使带电缺陷移动⛹🏿♀️。另外,由于二维材料层状结构,缺陷难以跨越层间进行移动🐞,因此缺陷很难聚集团簇,也不会产生铁电疲劳⛓。

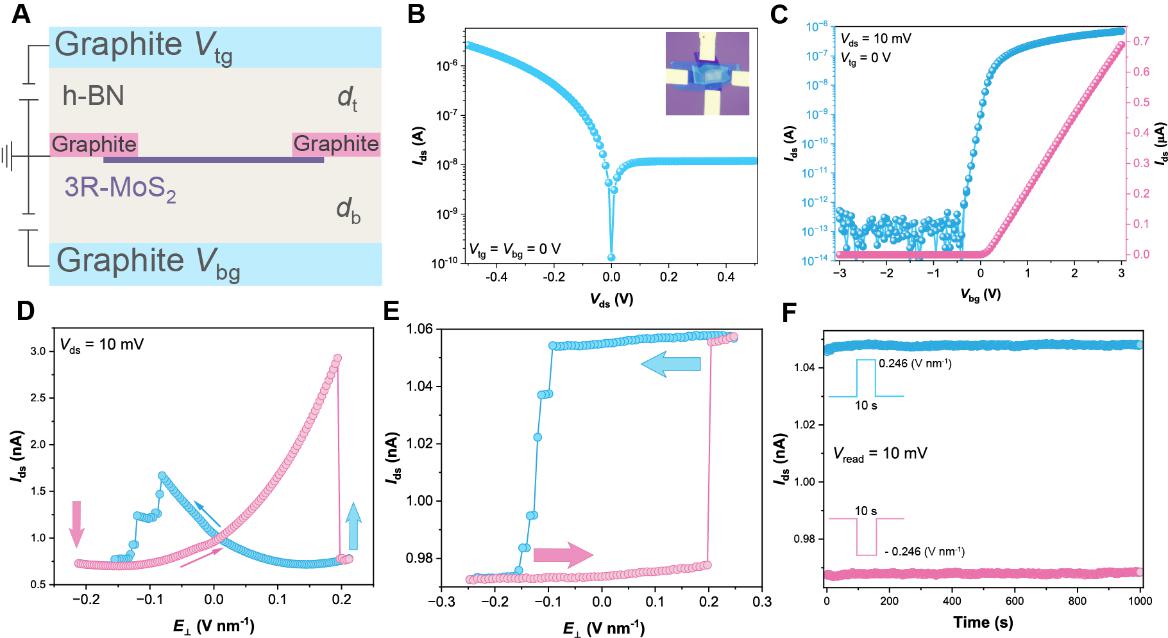

图3. 二维3R-MoS2铁电晶体管器件的电学特性

团队通过化学气相传输法(CVT)制备了双层MoS2材料,并构建了双栅结构铁电晶体管器件。通过在电极和铁电层之间创建范德华接触👨🏻🍳,可以避免电荷缺陷注入,从而提高器件性能。转移特征曲线表明,该铁电晶体管器件电流开/关比高达106,进一步从电学性能角度验证了二维3R-MoS2材料的铁电性,并测试了铁电器件低阻态(LRS)和高阻态(HRS)的保持特性,结果表明3R-MoS2的铁电极化具有稳定的非挥发性。

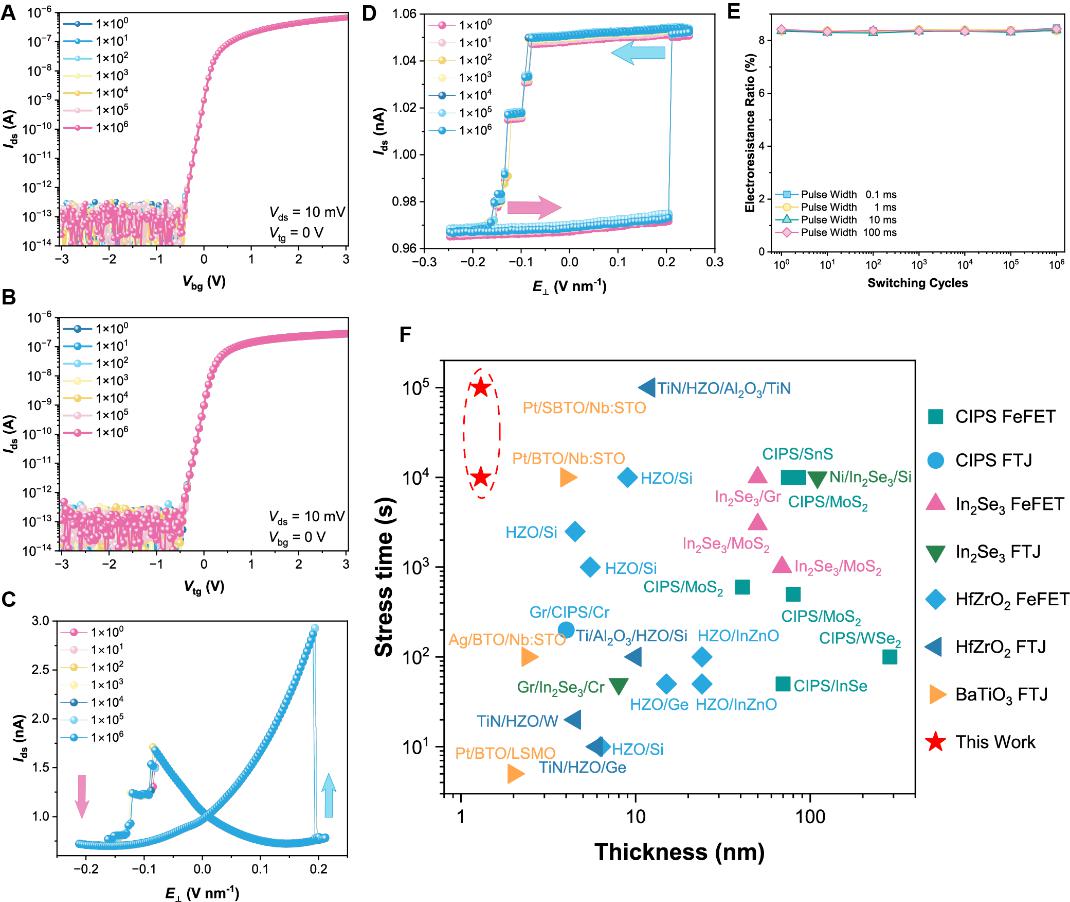

图4. 二维3R-MoS2滑移铁电体耐疲劳特性

器件表征结果显示,滑移铁电器件在经历高达400万次的疲劳测试后👸,晶体管器件的转移特性曲线、动态及静态电学输运曲线几乎不发生变化。这一结果表明铁电极化并没有发生任何衰减,抗疲劳性能明显优于传统离子型铁电材料。跨尺度原子模拟计算表明👨🎓,二维滑移铁电材料,没有原子的独立移动,而是两层原子像两张纸一样整体滑动。但是由于原子层间滑移无需克服离子键或共价键👩🏻🌾🤾🏼♀️,在很小电场作用下,滑移铁电即可通过层间滑移实现极化翻转☀️,如此小的电场不足以造成带电缺陷迁移🧑🏽🦳。此外,由于二维材料的范德华层状结构,缺陷难以跨越层间进行移动🫲🏿,也更加难以聚集🤵🏼♂️,因此不会产生铁电疲劳。

该研究集合了半导体材料制备🦣、材料物理、原子级模拟计算、半导体器件物理等多领域知识成果🎫,为解决铁电材料疲劳问题提供了理想解决方案,也为铁电材料在非易失性存储器、存算一体器件及类脑计算芯片等新颖器件中的应用提供了很具有价值的选择。

卞仁吉、何日⭐️、潘二和李泽芬为论文的共同第一作者,中国科学院宁波材料技术与工程研究所钟志诚研究员、杏鑫娱乐李文武教授、电子科技大学刘富才教授为论文的共同通讯作者。该研究工作得到了褚君浩院士的指导,以及国家自然科学基金、上海市青年拔尖人才计划的大力支持🤦🏿。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado1744